Agosto | Boletín N° 16 Noticias de Patrimonio Cultural en Bolivia

Este mes nos unimos a la conmemoración del Bicentenario de Bolivia, un hito que invita a reflexionar sobre dos siglos de historia, luchas y esperanzas compartidas. Desde las raíces más profundas hasta las expresiones que hoy llenan nuestras calles de color y música. El patrimonio inmaterial se convierte en la memoria viva que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde caminamos para construir la identidad compartida y diversa a la vez.

El boletín, celebra el patrimonio cultural del Bicentenario, nuestro propósito es difundir las tradiciones, proteger las expresiones culturales y mantener encendida la herencia de los pueblos que conforman esta nación. En estas páginas encontrarás relatos, danzas, rituales y voces que celebran la diversidad como fuerza de unidad.

Estos son los temas que encontrarás:

- Diálogos y debates del patrimonio. Abordamos críticamente los procesos del patrimonio cultural, exploramos experiencias de actores del patrimonio. Además, se relacionamos manifestaciones patrimoniales con problemáticas amplias.

- Los patrimonios salen de fiesta. Son las fiestas con nombramiento de patrimonio nacional que se festejaron en el mes.

- Reportes culturales. Son noticias en el campo del patrimonio cultural.

- Valorar el patrimonio para inspirar. Son las acciones de distintas instituciones, comunidades indígenas dedicadas a la protección y promoción del patrimonio.

- Iniciativas de preservación y salvaguardia. Son las acciones dirigidas a proteger, restaurar, revitalizar el legado cultural.

- Bolivia, 200 Años de Independencia. Noticias de las actividades de festejo del Bicentenario de nuestra nación. Este mes será la última publicación ya que el Consejo Nacional del Bicentenario cerró sus actividades en el mes aniversario de nuestra nación.

- Patrimonios de ayer, memorias de hoy. Revisa la lista de patrimonios que han sido reconocidos en este mes en distintos años, tanto en Bolivia como por la UNESCO.

¡Se parte de esta historia, acompáñanos!

- Agosto | Boletín N° 16 Noticias de Patrimonio Cultural en Bolivia

- Diálogos y debates del patrimonio

- Los patrimonios salen de fiesta

- Peregrinación y milagros de la Virgen de Urkupiña

- La milagrosa aparición de la Virgen de Chaguaya

- San Bartolomé y la leyenda del Ch’utillo en Potosí

- Festividad Virgen de las Nieves

- Los chunchos y el santo curador

- Octavio Campero Echazú, poeta de Tarija

- La Virgen La Bella

- Día de la Integración de Guayaramerín

- Fiesta de San Lorenzo, 446 años de tradición

- Reportes culturales

- Valorar el patrimonio para inspirar

- Iniciativas de preservación y salvaguardia

- Bolivia, 200 Años de Independencia

- Patrimonios de ayer, memorias de hoy

Diálogos y debates del patrimonio

El valor del nombramiento de Tesoros Humanos Vivos

El reconocimiento de los Tesoros Humanos Vivos constituye un mecanismo esencial para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Se trata de una designación que busca resguardar y dar visibilidad a personas o colectivos que, mediante la práctica de sus saberes garantizan la continuidad de tradiciones que representan a comunidades y grupos sociales. La valoración no se centra únicamente en la pericia técnica, sino también en el arraigo cultural, el carácter representativo y la capacidad de transmitir los conocimientos a nuevas generaciones, todo ello en un contexto en el que la desaparición de expresiones culturales es un riesgo latente.

ARTÍCULO:

La sección de artículos sobre patrimonio cultural te recomienda la lectura de:

«El valor del nombramiento de Tesoros Humanos Vivos» donde se explica los antecedentes y detalles de este ámbito del PCI. ¡Léelo aquí ahora!

No te lo pierdas los siguientes y suscríbete para recibirlo directamente!

Ahora continuamos con el Boletín…

Los patrimonios salen de fiesta

Peregrinación y milagros de la Virgen de Urkupiña

La devoción a la Virgen de Urkupiña, surgida en el siglo XVIII tras su aparición a una niña indígena en Cota, Cochabamba, se celebra cada 15 de agosto en Quillacollo con una de las festividades religiosas más importantes de Bolivia. La celebración incluye la Entrada Folklórica, misas, procesiones y la tradicional peregrinación al Calvario, donde los fieles llevan piedras como símbolo de peticiones de favores o milagros, devolviéndolas al año siguiente con ofrendas en señal de gratitud. Esta festividad combina fe, tradición y cultura popular, convirtiéndose en un referente espiritual y cultural para miles de devotos dentro y fuera del país. La Festividad Religiosa de la Virgen de Nuestra Señora de Urkupiña es

Patrimonio Cultural de Bolivia por Ley Nº 2536 del 24 octubre de 2003.

La milagrosa aparición de la Virgen de Chaguaya

La Virgen de Chaguaya, advocación mariana venerada en Chaguaya, Tarija, apareció en 1750 en un árbol de molle ante unos pastores durante una tormenta. Tras varios intentos de trasladar la imagen al pueblo, permaneció en el lugar original, donde se construyó primero una capilla y luego un santuario en 1980. Su fiesta se celebra el 15 de agosto y atrae peregrinos del norte argentino y otras poblaciones, quienes recorren más de 67 kilómetros desde la ciudad de Tarija en una caminata de más de 10 horas. Al llegar, los fieles participan del ritual denominado “pisadora”, en el que la imagen es asentada sobre los peregrinos como signo de petición de favores y sanación. La Fiesta de la Virgen de Chaguaya Patrona de los tarijeños es Patrimonio Cultural, Intangible, Religioso y Oral de la Nación por Ley Nº 2839 del 16 septiembre de 2004.

San Bartolomé y la leyenda del Ch’utillo en Potosí

La celebración de Ch’utillos, que se realiza en Potosí a finales de agosto, es una tradición que data del siglo XVI, vinculada a la veneración de San Bartolomé, quien según la leyenda venció al diablo en una cueva considerada sitio de rituales precoloniales. Un cura jesuita instaló la imagen del santo para ahuyentar al mal, consolidando la devoción. La palabra “Ch’utillo” se refiere tanto al nombre del demonio como a los jinetes, hombres y mujeres solteros disfrazados de mineros, que suben al santuario durante la festividad para simbolizar la expulsión del diablo. La capilla y el altar fueron construidos entre 1589 y 1598, y desde el siglo XVII la fiesta combina música, danza y rituales que rememoran esta tradición andina urbana. La Festividad Folclórica – Religiosa de los “Ch’utillos”, en devoción a su Santo Patrono de San Bartolomé, es Patrimonio Cultural de Bolivia por Ley Nº 3146 del 15 de agosto de 2005 y posee declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO.

https://core.ac.uk/reader/304707940

Festividad Virgen de las Nieves

Es Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia por Ley Nº 851 del 11 de noviembre de 2016, la Festividad “Virgen de las Nieves” celebrada en la comunidad de Caxata del Municipio de Yaco, Provincia Loayza del Departamento de La Paz.

Los chunchos y el santo curador

La festividad de San Roque en Tarija es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del sur boliviano. Iniciada el 16 de agosto y extendida hasta el 15 de septiembre, honra al santo patrono de la salud con danzas, música y rituales. Su origen se relaciona con la aparición de San Roque en un leprosario en el siglo XIX, donde se fusionó con la deidad guaraní Tumpa, convirtiéndose en símbolo de sanación. La fiesta destaca por la participación de miles de chunchos, promesantes que bailan como muestra de fe y promesa, portando vestimentas coloridas cargadas de simbolismo cultural. El sonido de las cañas y tambores acompaña las procesiones que recorren la ciudad hasta el “Encierro”, día en que concluyen los festejos con danzas, bendiciones y fuegos artificiales. Es Patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia por Ley Nº 590 del 30 de octubre de 2014, la Danza Religiosa “Los Chunchos” de Tarija, además tiene otra declaratoria, es Patrimonio Histórico, Religioso y Cultural por Ley Nº 1895 del 08 de septiembre de 1998, la «Fiesta Grande de San Roque» de la ciudad de Tarija.

Octavio Campero Echazú, poeta de Tarija

Octavio Campero Echazú, nacido en Tarija el 21 de noviembre de 1900, fue un destacado poeta boliviano cuya obra rescata los paisajes, tradiciones y habitantes de su región natal. Su colección de poemas Amancayas (1942) le otorgó reconocimiento nacional e internacional, seguido por otras publicaciones como Voces (1960) y Al borde de la sombra (1963). Ganador del Premio Nacional de Poesía en 1961, fue nombrado «Hijo Predilecto de la Ciudad» por el Municipio de Tarija y «Maestro de la Juventud Tarijeña» por la Universidad Misael Saracho. Tras su fallecimiento en julio de 1970, el Ministerio de Educación y Cultura le otorgó el «Gran Premio Nacional de Literatura» en honor a su aporte a la cultura boliviana. Sus obras de Octavio Campero Echazú son Patrimonio Cultural de la Nación por Ley Nº 36 del 09 de agosto de 2010.

La Virgen La Bella

Arani, después del auge del imperio Tiahuanaco y la invasión aimara, se convirtió en un punto estratégico de la red vial que conectaba los Andes con la cuenca amazónica, facilitando el intercambio comercial y las relaciones interétnicas. Habitaban la región etnias como Chues, Kotas, Turpas, Soras y Ciacos Sajsa, dedicadas principalmente al cultivo del maíz. En el siglo XVI, tras la batalla de las Salinas, los primeros pobladores castellanos, entre ellos el capitán Pedro Xuavez y Cermeño con su esposa mestiza Francisca Hernández Cornejo, se asentaron en Arani y adquirieron tierras en subasta pública el 6 de noviembre de 1563. Doña Francisca fundó una Capellanía Eclesiástica en 1609 en honor a la Virgen María, estableciendo las primeras devociones que perdurarían hasta la actualidad, dando origen a la festividad de la Virgen María “La Bella”, tradición que se mantuvo durante la República y evolucionó con el tiempo.

La festividad es Patrimonio Cultural y Religioso del Departamento de Cochabamba por Ley Nº 3808 del 24 de diciembre de 2007, la festividad de la Virgen María “La Bella” del Departamento de Cochabamba en el Municipio de Arani.

Día de la Integración de Guayaramerín

El Día de la Integración de Guayaramerín celebra el primer asentamiento de esa ciudad, conmemorando sus 133 años de fundación. La festividad incluye una entrada folklórica en la que participan delegaciones de diversas regiones del país, mostrando la riqueza cultural y las tradiciones bolivianas. Este evento promueve la unidad regional y el orgullo ciudadano, destacando la historia y el patrimonio de Guayaramerín. La celebración también fortalece el turismo y el intercambio cultural entre comunidades. Es Patrimonio Cultural de Bolivia por Ley Nº 3502 del 20 de octubre de 2006, la festividad folklórica “Día de la Integración de Guayaramerín”, en conmemoración al primer asentamiento humano en dicha frontera.

Fiesta de San Lorenzo, 446 años de tradición

La fiesta de San Lorenzo celebra una tradición de más de 400 años en la que participan los chunchos, bailarines que forman parte del folclore local. Según documentos parroquiales de 1928 y 1929, ya se registraba la presencia de los chunchos en la parroquia de San Martín de Porres, aunque testimonios orales indican que la tradición llegó desde los Altos, incluyendo Lajas, Sella y Carachimayo. Inicialmente comenzaron con solo cinco parejas de chunchos, con vestimenta elaborada localmente y algunos elementos traídos de Tarija. Con el tiempo, la danza se consolidó como un símbolo cultural de San Lorenzo, caracterizándose por un paso más lento y un ritmo propio, que diferencia a estos chunchos con otras fiestas de Tarija. Es Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por Ley Nº 1537 del 10 de noviembre de 2023, la Fiesta Grande Patronal de San Lorenzo del Municipio de San Lorenzo, Primera Sección de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija.

Reportes culturales

Ladrones profanan el patrimonio religioso de Oruro

La Iglesia Colonial de Sepulturas en Oruro, construida en 1784 y declarada patrimonio nacional, ha sido nuevamente víctima de robo, sumando ya cuatro atracos sin que las autoridades adopten medidas de protección efectivas. El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025, cuando delincuentes ingresaron tras cavar una pared y destrozar la puerta colonial, llevándose la corona de la Virgen de Santa Bárbara y tres candelabros tipo araña. Los comunarios expresaron su preocupación y exigen reforzar la seguridad para resguardar este patrimonio histórico y religioso.

Patrimonio cochabambino manchado por actos vandálicos

El Cristo de la Concordia, uno de los patrimonios más emblemáticos de Cochabamba, fue blanco de actos vandálicos la noche del 24 de agosto, cuando desconocidos mancharon con pintura verde las estaciones del Vía Crucis, además de cortar cables de energía y dañar cámaras de vigilancia para evitar ser identificados. Según la Alcaldía, el ataque fue planificado con antelación y ejecutado de manera calculada.

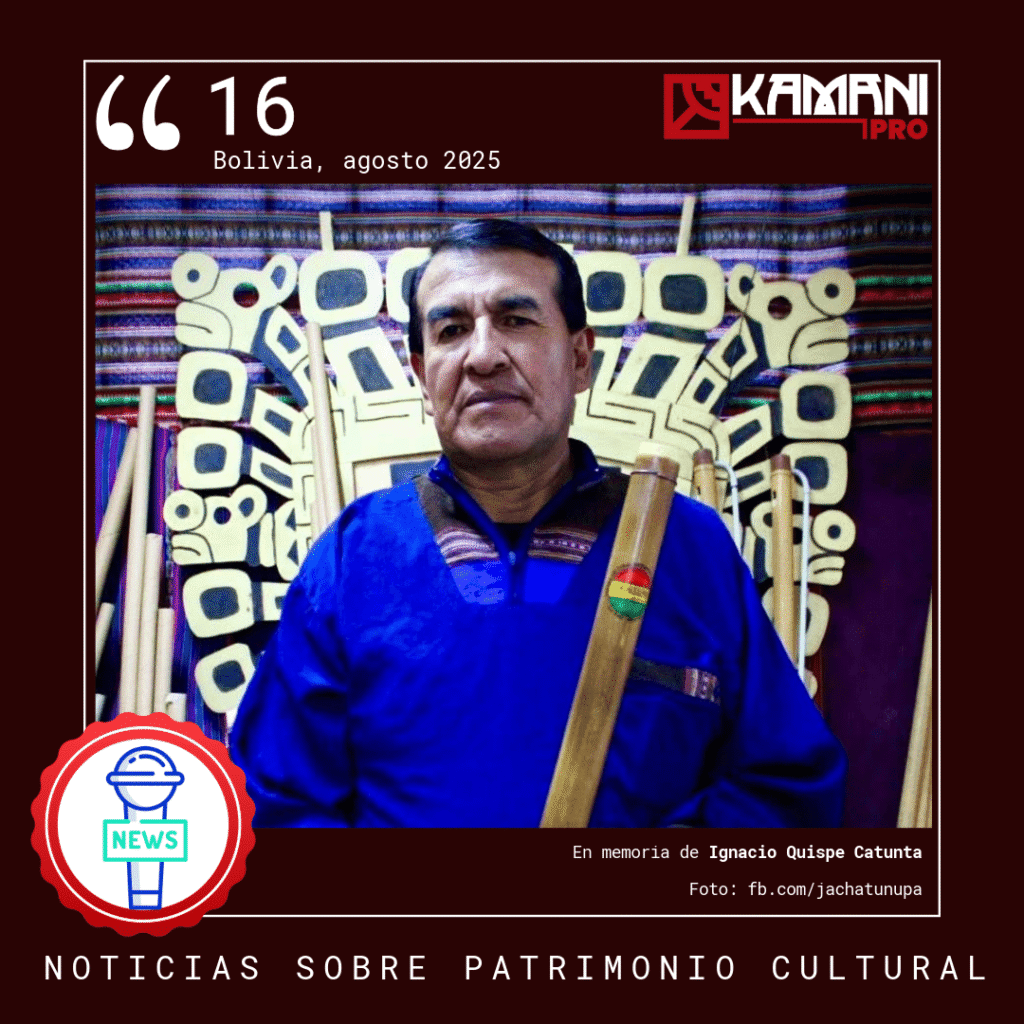

Ignacio Quispe Catunta, Tito Burgoa Coria y Hans van den Berg. En memoria a su partida y aporte cultural

Lamentamos la partida de tres figuras fundamentales que, desde distintos ámbitos, dedicaron sus vidas a la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural del país. Sus legados, marcados por la pasión y el compromiso, trascienden fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

El 26 de agosto de 2025, Bolivia despidió a Ignacio Quispe Catunta, un visionario luriri, músico y maestro, cuya vida estuvo consagrada a fortalecer la música originaria aymara.

Ignacio fue especialista en la construcción de musiñu (mohoseño), maestro luriri (aymara: “el que hace instrumentos aerófonos”) de Walata Grande, además criador del tuquru (bambú) y conocedor de la diversidad sonora de esta región de Bolivia. Por el trabajo y actividades que el jilata Ignacio desempeñaba, coincidía plenamente con un reconocimiento como Tesoro Humano Vivo.

Nacido en Macha, Chayanta (Potosí), Tito Burgoa Coria fue un investigador autodidacta y un incansable defensor de la memoria y las culturas bolivianas. Su vida estuvo dedicada a la educación, el trabajo comunitario y la investigación cultural, destacándose como partícipe de la campaña de alfabetización de Radio Pío XII y promotor de la creación de la Universidad Nacional Siglo XX. Burgoa trabajó arduamente por la revalorización del Tinku, logrando que en 2012 fuera declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Autor del libro Tinku – Gran Fiesta del Encuentro, su legado es un testimonio de lucha, investigación y amor por las raíces de la identidad boliviana.

El sacerdote agustino Hans van den Berg, nacido en Holanda, llegó a Bolivia en 1969 y durante más de cinco décadas se convirtió en un referente de la docencia, la investigación y la preservación del patrimonio de los pueblos originarios. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra la fundación de la Biblioteca Etnológica Boliviana “Antonio de la Calancha”, un espacio vital para la investigación en el país. Además, entre 2005 y 2013, asumió el cargo de Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, desde donde promovió la formación académica con un enfoque intercultural. Su partida, el 4 de agosto de 2025, deja un vacío en la comunidad académica, pero también un ejemplo de servicio, conocimiento y amor por Bolivia.

https://oxigeno.bo/gente/67538

Valorar el patrimonio para inspirar

Concurso estudiantil promueve la narración de leyendas en Potosí

La Casa Nacional de Moneda lanzó el concurso “Cuenta Leyendas”, edición del Bicentenario, dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de Potosí, con el propósito de fomentar la lectura, la creatividad y las habilidades narrativas. La iniciativa invita a los adolescentes a crear y contar leyendas, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural.

El Santuario del Socavón es declarado Basílica Menor

El papa León XIV otorgó al Santuario de Nuestra Señora del Socavón, en Oruro, el título de Basílica Menor, reconocimiento que será oficializado el 30 de agosto en una ceremonia presidida por el Nuncio Apostólico en Bolivia. La Iglesia Católica resaltó que este santuario es un símbolo religioso, cultural y patrimonial de gran importancia para Oruro, Bolivia y los devotos en el mundo.

Iniciativas de preservación y salvaguardia

Tarija aprueba ley para proteger restos fósiles y patrimonio cultural

El Concejo Municipal de Tarija aprobó la Ley de protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico del valle central, con el objetivo de resguardar los restos fósiles y vestigios hallados en la región, que hasta ahora solían perderse o ser destruidos en construcciones públicas y privadas. La norma busca preservar esta riqueza para convertirla en una fuente de ingresos sostenibles a través del turismo, beneficiando a diversos sectores como transporte, gastronomía y hotelería, bajo una visión de desarrollo con efecto multiplicador para la población tarijeña.

Bolivia, 200 Años de Independencia

El Banco Central lanza monedas y billete por los 200 años de independencia

El Banco Central de Bolivia presentó en Sucre el billete y las monedas conmemorativas del Bicentenario, destacando un billete que incorpora símbolos naturales y culturales como el Illimani, el Salar de Uyuni, el delfín rosado, la paraba azul, así como ocho próceres de la independencia en su anverso. En el reverso figuran la Casa de la Libertad, el árbol toborochi, el mascarón de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, la escultura del casco minero de Oruro y la cruz. Junto al billete, el ente emisor también lanzó monedas conmemorativas de oro, plata y acero, estas últimas destinadas a la circulación.

La danza boliviana celebra 200 años de historia y diversidad

La gran final nacional de Bolivia Danza en el Bicentenario, organizada por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, reunió a 24 elencos finalistas de todo el país, seleccionados entre 1.597 artistas y 108 obras coreográficas presentadas en fases departamentales. El evento puso en escena la diversidad, la historia y la identidad cultural de Bolivia a través de la danza, destacando obras inspiradas en hechos y personajes históricos. Los ganadores fueron los elencos de La Paz con Vientos de Cambios Revolución del 52, Cochabamba con Manuelas y nuevamente La Paz con Azurduy de La Gloria al Olvido, quienes recibieron un premio de 50 mil bolivianos.

https://www.minculturas.gob.bo

“De Regreso”: la cueca de Matilde Casazola revive en el Bicentenario

En el salón Pukara del Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes Matilde Casazola se presentó el videoclip de la cueca “De Regreso”, obra de la reconocida poeta y cantautora Matilde Casazola, interpretada por el ensamble vocal Las Voces de Oro del Bicentenario. Con el apoyo del Ministerio de Culturas y la Delegación Presidencial para el Bicentenario, la producción se erige como un homenaje a la identidad nacional, el amor por la tierra y el retorno a las raíces. La artista destacó la emoción de escuchar su composición en múltiples voces, resaltando la fuerza simbólica de la cueca como patrimonio vivo del folklore boliviano.

El Consejo Nacional del Bicentenario concluye oficialmente su labor

En su décima quinta sesión ordinaria, realizada el 29 de agosto, el Consejo Nacional del Bicentenario aprobó mediante la Resolución 030/2025 el Proyecto Informe Final de Actividades y la Memoria Institucional presentados por el Delegado Presidencial, Dr. Martin Maturano Trigo. Con este acto, el Consejo declaró oficialmente concluida su labor, tras haber acompañado y articulado los esfuerzos institucionales y ciudadanos en la conmemoración de los 200 años de independencia de Bolivia.

Patrimonios de ayer, memorias de hoy

Reconocidos por UNESCO

Ch’utillos, Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, encuentro de culturas en Potosí, reconocida el 29 de agosto 2023.

Patrimonios nacionales

- Fiesta de la Vendimia Chapaca, como expresión de las tradiciones productivas de uvas, vinos, singanis y derivados; la fertilidad de la madre tierra y el fruto del trabajo; las prácticas culturales tradicionales de comunidades y productores; las expresiones artísticas de la creatividad comunitaria y la herencia histórica de la producción artesanal. Ley Nº 334 de 19 de agosto de 2021

- Festividad de la Virgen de las Angustias, patrona del Municipio de Tiraque, de la Provincia Tiraque del Departamento de Cochabamba. Ley Nº 334 de 27 de agosto de 2018

- Declárase Patrimonio Cultural de la Nación, a la obra literaria de Octavio Campero Echazú. Ley Nº 36 de 09 de agosto de 2010

- Declárase a la Fiesta de San Francisco de Asís, patrono de los camireños, Patrimonio Cultural, Religioso, Intangible y Oral de la Nación. Ley Nº 3735 de 23 de agosto de 2007

- Declárase patrimonio cultural de Bolivia a la festividad folclórica–religiosa de los Chutillos, en devoción a su santo patrono de San Bartolomé y a la victoria de Tomás Katari, que se celebra del 24 al 31 de agosto de cada año en la ciudad de Potosí y la localidad de La Puerta, con el objeto de preservar las tradiciones, costumbres, folclore y espíritu religioso. Ley Nº 3146 de 15 de agosto de 2005

- Declárase patrimonio intangible y cultural de la Nación la fiesta folklórica del carnaval andino Jiska Anata, manifestación que se celebra en la ciudad de La Paz. Ley Nº 2812 de 27 de agosto de 2004

- Declárase Patrimonio Cultural e Intangible, la fiesta de La Alasita, manifestación cultural, social y económica de origen paceño y que se celebra en la ciudad de La Paz, El Alto y otras ciudades de Bolivia. La protección establecida en la presente ley comprende al símbolo de esta fiesta y deidad aymara El Ekeko y cualquier otra manifestación y representación simbólica o gráfica de esta fiesta. Ley Nº 2797 de 05 de agosto de 2004