Julio | Boletín N° 15 Noticias de Patrimonio Cultural en Bolivia

Nos complace compartir la 15ava Edición de nuestro Boletín. Nuestro propósito es compartir historias, transmitir tradiciones y preservar vivas nuestras culturas. Te invitamos imaginar celebraciones, rostros, danzas, rituales, relatos y tantas expresiones que nos definen. Al cerrar este boletín, queremos dejarte con la emoción de lo que nos traerá agosto.

Estos son los temas que encontrarás:

- Diálogos y debates del patrimonio. Abordamos críticamente los procesos del patrimonio cultural, exploramos experiencias de actores del patrimonio. Además, se relacionamos manifestaciones patrimoniales con problemáticas amplias.

- Los patrimonios salen de fiesta. Son las fiestas con nombramiento de patrimonio nacional que se festejaron en el mes.

- Reportes culturales. Son noticias en el campo del patrimonio cultural.

- Valorar el patrimonio para inspirar. Son las acciones de distintas instituciones, comunidades indígenas dedicadas a la protección y promoción del patrimonio.

- Iniciativas de preservación y salvaguardia. Son las acciones dirigidas a proteger, restaurar, revitalizar el legado cultural.

- Nuevos patrimonios que despiertan memorias. Aquí conocerás los nuevos nombramientos de patrimonios culturales nacionales, departamentales y municipales.

- Bolivia, 200 Años de Independencia. Noticias de las actividades de festejo del Bicentenario de nuestra nación.

- Patrimonios de ayer, memorias de hoy. Revisa la lista de patrimonios que han sido reconocidos en este mes en distintos años, tanto en Bolivia como por la UNESCO.

¡Se parte de esta historia, acompáñanos!

- Julio | Boletín N° 15 Noticias de Patrimonio Cultural en Bolivia

- Diálogos y debates del patrimonio

- Los patrimonios salen de fiesta

- La pequeña imagen de gran devoción

- La Virgen del Carmen y el nacimiento del folklore alteño

- Ichapekene Piesta, fe y la tradición indígena

- Entrada Folklórica Universitaria Patrimonio Cultural se suspende

- Símbolos del Suyu Ingavi, la herencia de los pueblos originarios

- San Pedro de Totora es Capital Folklórica de la Tarqueada y el tejido Aymara

- Santiago en Concepción

- Del “mataindios” al peregrino de Bombori

- Santiago de Bermejo

- Fiesta del ají patrimonial

- Festival Internacional de la Cultura

- Reportes culturales

- Valorar el patrimonio para inspirar

- Iniciativas de preservación y salvaguardia

- Nuevos patrimonios que despiertan memorias

- Bolivia, 200 Años de Independencia

- Patrimonios de ayer, memorias de hoy

- Hasta aquí las novedades

Diálogos y debates del patrimonio

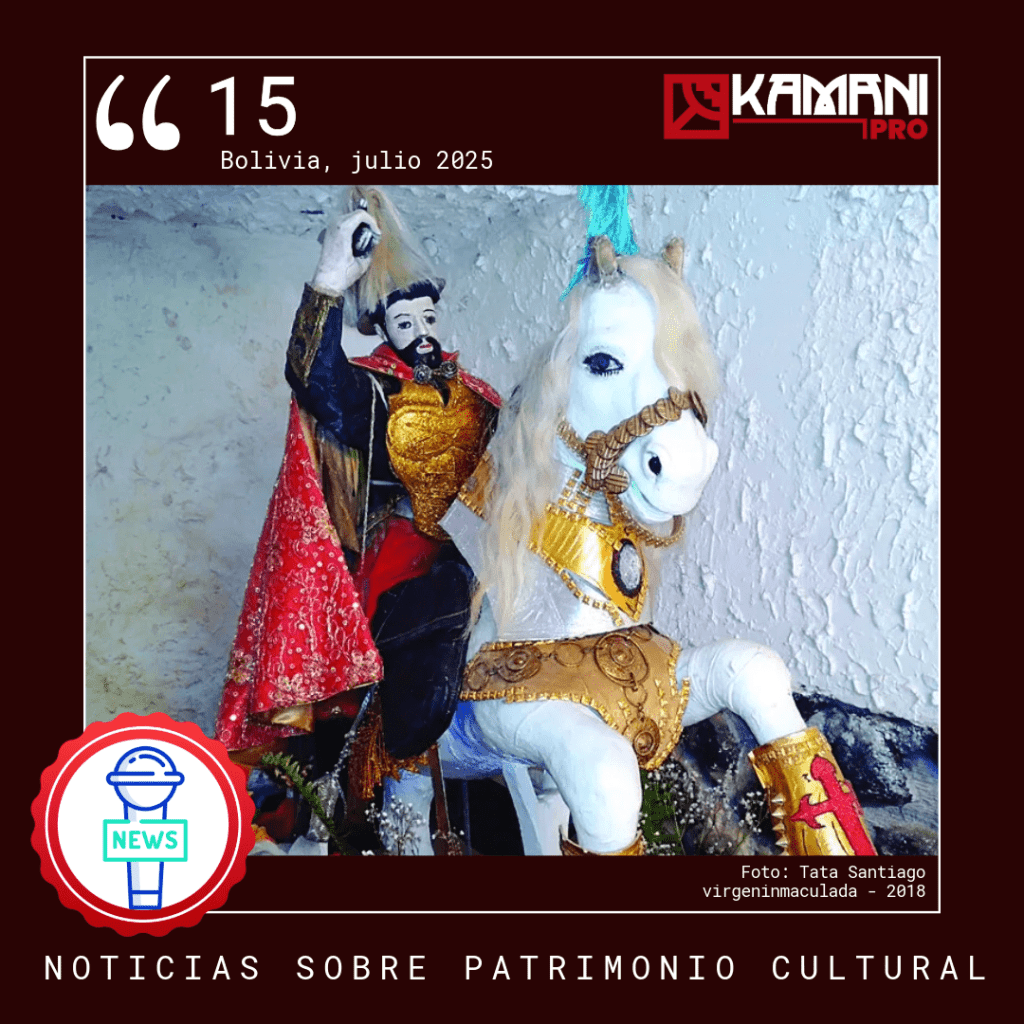

«Santiago pescador, la espada y el caballo»

ARTÍCULO:

La sección de artículos sobre patrimonio cultural te recomienda la lectura de:

«Santiago pescador, la espada y el caballo» ¡Léelo aquí ahora!

No te lo pierdas los siguientes y suscríbete para recibirlo directamente!

Ahora continuamos con el Boletín…

Los patrimonios salen de fiesta

La pequeña imagen de gran devoción

La Virgen de Letanías, conocida como la Santa de las causas perdidas, es una pequeña figura de arcilla de 4,7 cm, pintada a mano, cuya devoción se celebra cada 13 de julio en el cerro de Letanías, donde fue construida una iglesia hace un siglo y donde se dice que apareció por primera vez. Este cerro, considerado una wak’a, es escenario de relatos milagrosos sobre su aparición: una niña salvada de víboras tras ver una imagen luminosa, un hombre que escuchó sikuris y campanas en tiempos coloniales y encontró a una niña misteriosa rezando, y apariciones de una mujer con un niño cerca de las vertientes, sin que pudieran ser hallados después. En todos los casos, días más tarde se halló la misma imagen tallada de la Virgen, fortaleciendo la fe y el culto en la comunidad.

La imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías del Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, es Patrimonio Cultural de Bolivia desde el 17 de abril de 2024, por Ley Nº 1561.

Referencia: Flores, María Paola Nogales; Tapia Eva Guadalupe Castillo (2020). Reportaje interpretativo para prensa sobre una decena de personas que creen haber recibido milagros de la Virgen de Letanías de Viacha, considerada la más pequeña de Bolivia en las gestiones 2017 y 2018. Universidad Mayor de San Andrés. Ciencias Sociales. Comunicación Social

La Virgen del Carmen y el nacimiento del folklore alteño

La historia de la Festividad de la Virgen del Carmen en El Alto se remonta a la transformación de esta ciudad, que inicialmente fue una ruta de tránsito comercial hacia La Paz y posteriormente se convirtió en un centro poblado por actividades mercantiles. La devoción a la Virgen del Carmen comenzó, posiblemente, después de 1952, con la donación de una imagen por Jorge Rodríguez Balanza, y la posterior construcción de un templo en la zona 16 de Julio. Durante los años 60 se iniciaron los primeros grupos de danzarines en torno a la plaza Libertad; en las décadas siguientes, el recorrido de la festividad fue ampliándose hasta requerir una organización formal. En 1984 se creó la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio, con ocho fraternidades, que actualmente agrupa a 46, reflejando el crecimiento tanto de la población como del fervor popular.

La Festividad Folklórica de la Virgen del Carmen de la Zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, es Patrimonio Cultural y Religioso del Estado Plurinacional de Bolivia por ley Nº 266 del 31de julio de 2012.

Ichapekene Piesta, fe y la tradición indígena

La festividad principal conmemora a San Ignacio de Loyola, noble español que abandonó la vida militar tras una herida de guerra para fundar la Compañía de Jesús. Su conversión espiritual lo llevó a promover una vida de humildad, simbolizada por la “Santa Bandera”, la cual representa los valores de su doctrina y hoy es emblema de San Ignacio de Moxos.

Durante el traslado del asentamiento de fundación de la población de San Ignacio, la leyenda narra que los Jichis —espíritus protectores del bosque— tomaron la Santa Bandera y el Puri tras un enfrentamiento con la comitiva. San Ignacio los recuperó, pero murió en el trayecto, dejando la misión a Santiago. Desde entonces, la doctrina jesuítica se fusionó con las expresiones culturales indígenas, originando la Ichapekene Piesta o Fiesta Grande, en la que se bailan danzas como Los Macheteros, El Sol y La Luna, y El Jukumari, entre muchas otras. El Puri, decorado con símbolos festivos, y la Santa Bandera, se presentan solo en esta celebración, mientras el Cabildo Indígena honra a su patrono con el grito “¡Nacio… Nacio!”

La Fiesta de San Ignacio de Moxos, se realiza cada 31 de julio, en la localidad de San Ignacio de Moxos, en la Provincia Moxos del Departamento del Beni. Es Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional por Ley Nº 172 del 20 de septiembre de 2011 y tiene nominación como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO desde el 5 de diciembre de 2012.

Entrada Folklórica Universitaria Patrimonio Cultural se suspende

La Entrada Folklórica Universitaria nació como una idea impulsada por el entusiasmo cultural de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), motivados por el deseo de fortalecer el vínculo entre la academia y la cultura nacional. El proyecto, que comenzaron en 1987 con reuniones como Fernando Cajías, David Mondaca, César Junaro, la propuesta fue presentada ante el Consejo Universitario. La creación de la Entrada buscaba fomentar la identidad cultural entre los estudiantes y demostrar que la formación académica debe incluir el conocimiento del entorno social y cultural del país.

En los primeros meses de 1988 se logró comprometer la participación de agrupaciones folklóricas como los Caporales Centralistas, los Kusillos Pico Verdes y la Llamerada San Andrés, así como estudiantes de diversas facultades. Estos pioneros dieron forma a lo que se convertiría en una manifestación cultural masiva y trascendente, que hoy forma parte del patrimonio nacional.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) anunció el 11 de julio de 2025 la postergación indefinida de la Entrada Folklórica Universitaria. La decisión fue tomada por el Honorable Consejo Universitario en solidaridad con las familias bolivianas afectadas por la actual crisis económica, los desafíos sociales y las tensiones que perturban la convivencia en el país. Mediante un comunicado oficial, la universidad expresó que la medida responde a la gravedad del contexto nacional y al compromiso institucional con la realidad que atraviesa Bolivia.

La entrada universitaria es Patrimonio Cultural, Vivo e Intangible de Bolivia por Ley Nº 155 del 19 de julio de 2011.

https://efu.umsa.bo/presentacion

Símbolos del Suyu Ingavi, la herencia de los pueblos originarios

Los símbolos del Suyu Ingavi representan la identidad, espiritualidad y organización de las comunidades originarias del altiplano aymara, consolidándose como Patrimonio Cultural tiwanacota según la Ley Nº 151 del 11 de julio de 2011. Entre ellos destacan elementos naturales y sagrados como la Qhawa (escudo con el rostro del Tata Willka), la Cruz Chacana (conexión cósmica andina), el Puma, el Katari (serpiente), el Kunturi-Mallku (cóndor), el Wari (vicuña) y el Suri (avestruz), además del himno ancestral Q’uchu Kunturi Pasa. La autoridad originaria, representada por el Mallku y la Mallku Tayka, porta una vestimenta cargada de simbolismo que incluye el poncho Wayruru, chalinas, gorros, bastones de mando y aguayos, que reflejan protección, justicia, jerarquía, sabiduría, abundancia y conexión con los astros. Estos símbolos fortalecen la identidad cultural y la organización ancestral de las Markas, Ayllus y comunidades del Suyu Ingavi.

Referencia Ley de Patrimonio Cultural Nº 151 del 11 de julio de 2011

San Pedro de Totora es Capital Folklórica de la Tarqueada y el tejido Aymara

La Provincia San Pedro de Totora, ubicada en el Departamento de Oruro, ha sido declarada Capital Folklórica de la Tarqueada y de los tejidos multicolores, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura viva del pueblo aymara y boliviano.

Las tarqueadas, con sus melodías rituales que acompañan las celebraciones agrícolas, comunales y festivas, son una de las manifestaciones musicales más representativas del altiplano. Junto a ellas, los tejidos, aguayos, ponchos, wistallas, chullus y tarillas, expresan la identidad visual de las comunidades, también cumplen funciones ceremoniales y de autoridad.

La Provincia San Pedro de Totora es Capital Folklórica de la Tarqueada y de los tejidos indumentaria de las autoridades originarias por ley Nº 3710 del 09 de julio de 2007.

Referencia Ley de Patrimonio Cultural Nº 3710 del 09 de julio de 2007

Santiago en Concepción

La devoción al Patrono Santiago en el Valle de la Concepción se remonta a la llegada de la familia Íñiguez a mediados del siglo XVIII, trayendo la imagen más antigua que aún se conserva en la capilla de Juntas, construida en 1792. A comienzos de 1900 llegó desde España una imagen mayor que, a partir de 1940, fue reemplazando gradualmente a la de Juntas hasta que el colapso de la torre de la iglesia de Concepción en 1989 destruyó completamente al santo. Tras varios años de interrupción, en 1997 la alcaldesa Alcira Alcoreza y René Aguilera Fierro revitalizaron la festividad con una solemne procesión por el pueblo, acompañada de cánticos religiosos, banda de música y una impactante cuadrilla de jinetes.

La festividad es Patrimonio Cultural Regional la Fiesta de San Santiago de la localidad de Concepción de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, por Ley Nº 3677 del 25 de abril de 2007.

Del “mataindios” al peregrino de Bombori

En el territorio de Charcas, la figura de Santiago fue introducida por los colonizadores para sustituir al dios Illapa, siendo adoptado en dos versiones: el Santiago Mayor, asociado con la guerra y conocido como «mataindios» por su representación montada ayudando a los españoles en la conquista, y el Santiago peregrino de Bombori, representado a pie y venerado como un santo milagroso y curandero. Aunque no se conocen con certeza sus orígenes, sus devotos afirman que puede curar enfermedades y que exige una devoción constante, castigando a quienes le faltan. Tata Santiago de Bombori o Señor de Bombori.

Aunque las imágenes del Tata Santiago y Santiago de Bombori difieren —el primero a caballo como guerrero y el segundo a pie, según una leyenda local— ambas advocaciones comparten un culto que refleja la mezcla de fe cristiana y cosmovisión andina, visible en sus símbolos y rituales únicos. Según la leyenda, una mañana dejaron abiertas las puertas de la iglesia en la zona de Pumpuri, y se vio a Santiago de Bombori dirigiéndose hacia una apacheta (columna de piedras). Al bajar para observarla, el diablo, en forma de serpiente, ahuyentó su caballo blanco. La imagen de Bombori muestra al santo con una biblia en la mano izquierda, una espada en la derecha, el Corazón de Jesús sobre el pecho y la Luna de la Virgen María a sus pies.

La Fiesta del Cantón de Bombori de la Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, es Patrimonio Cultural boliviano por Ley Nº 3540 del 27 noviembre de 2006.

Santiago de Bermejo

Santiago, patrono de Bermejo, fue traído desde España en tiempos coloniales y pasó por varias generaciones antes de llegar a esta localidad. En 1943, Julio Ibáñez hijo, militar destinado al Fortín Campero desde 1920, trasladó la imagen desde San Lorenzo hasta Bermejo en un arriesgado viaje por monte espeso. Ese mismo año organizó la primera fiesta en honor al santo en su estancia, hoy plaza principal de Bermejo. La celebración fue creciendo, y en 1948 recibió la visita de comunidades indígenas argentinas que compartieron danzas, música y juegos tradicionales. La devoción a San Santiago tiene raíces más antiguas en la región, especialmente en la iglesia de Juntas, donde desde el siglo XVIII se realizaban romerías al Valle de la Concepción. Con el tiempo, nuevas imágenes del santo fueron reemplazando a la original por razones prácticas y de identidad local. El culto al santo guerrero montado en corcel blanco, símbolo de lucha y fe, se consolidó como una tradición viva en el sur de Bolivia.

https://elpais.bo/tarija/20190725_san-santiago-la-fiesta-grande-en-bermejo.html

Fiesta del ají patrimonial

La “Fiesta del Ají Chuquisaqueño” fue declarada Patrimonio Cultural, Intangible y Oral de la República en 2004 por Ley Nº 2740 del 28 de mayo de 2004. Se destaca la importancia de este producto en la identidad y economía de Chuquisaca. Esta celebración se realiza en el municipio de Padilla, epicentro de una región que aporta el 90% del ají producido en Bolivia, con una producción anual de 2000 toneladas. Las zonas de mayor cultivo son Tomina, Hernando Siles, Luis Calvo y Villa Serrano, consolidando a Chuquisaca como el corazón picante del país.

Festival Internacional de la Cultura

El Festival Internacional de la Cultura fue institucionalizado mediante el Decreto Supremo Nº 22816 en 1991 como un evento artístico y cultural de carácter bienal, con sede principal en Sucre y sub sede en Potosí, según ratifica el D.S. 25861 de 2000. Este festival ha sido una plataforma para mostrar la diversidad cultural de Bolivia a través de expresiones como música, danza, teatro, cine, literatura y ferias artesanales.

Referencia Decreto Supremo Nº 22816

¿Te interesa el Patrimonio Cultural?

Suscríbete a nuestra Lista de e-mail para recibir este boletín directamente en tu correo electrónico

Reportes culturales

La Wiphala en la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución “La Wiphala para vivir bien en armonía, equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra”, propuesta por Bolivia durante su 79º período de sesiones. Este documento reconoce a la Wiphala como un símbolo ancestral de los pueblos indígenas que encarna valores de vida, justicia, unidad y convivencia con la naturaleza. La resolución invita a los Estados a promover el respeto y la valoración de todas las culturas, destacando la Wiphala como expresión viva de identidad y sabiduría, y fomentando su presencia en espacios públicos, educativos e institucionales.

Destruyen joya arquitectónica de 1914

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables de la demolición de un edificio patrimonial protegido por la Ley Municipal 041. Esta edificación, construida en 1914, fue completamente demolida, lo que ha generado gran controversia en la ciudad. Aunque los propietarios habían presentado un proyecto de restauración el 18 de julio ante la Unidad de Patrimonio del GAMO, la iniciativa fue descartada porque el inmueble ya no existía.

Donan 134 piezas clásicas de Jaime Mendoza Nava al patrimonio boliviano

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) recibió la donación de 134 piezas musicales clásicas compuestas por el reconocido músico boliviano Jaime Mendoza Nava. Este valioso aporte al patrimonio cultural fue entregado por su hijo, Jaime Ignacio Mendoza Harting, en un acto realizado en el Museo Fernando Montes, con la participación de la familia del compositor, consolidando así el legado musical de una figura emblemática de la cultura nacional.

Valorar el patrimonio para inspirar

Semana de la Marraqueta

La Semana de la Marraqueta inició el 7 de agosto con una feria organizada en el Palacio Consistorial de La Paz. Este evento busca celebrar y difundir el valor cultural de este tradicional pan boliviano. Según la historiadora Florencia Durán, la marraqueta fue introducida en Bolivia en 1908 por Michel Jorge Callisperis, un joven panadero que llegó a Chulumani y más tarde se estableció en La Paz. Existen varias teorías sobre el origen de su nombre, atribuyéndolo a panaderos franceses de apellido Marraquette, a la palabra “marroco” (Marruecos) o a la influencia de la baguette francesa.

Patrimonio reencontrado

Más de 200 cajas con objetos milenarios recolectados en Bolivia por el explorador sueco Erland Nordenskiöld fueron abiertas tras más de un siglo, como parte de un proyecto colaborativo entre el Museo de las Culturas del Mundo de Gotemburgo, el Museo Rietberg de Zúrich y especialistas europeos y latinoamericanos. Esta iniciativa busca reabrir, catalogar, conservar y analizar sistemáticamente la valiosa colección de piezas, muchas de ellas provenientes de culturas de la Amazonía. La investigación motiva a una futura exposición sobre la Amazonía en 2027.

Iniciativas de preservación y salvaguardia

Obras restauradas de Melchor Pérez de Holguín vuelven a casa

Como parte de las celebraciones por el Bicentenario de Bolivia en 2025, el país recibió cuatro obras restauradas del destacado pintor colonial Melchor Pérez de Holguín. Las piezas —El Sueño de San Pedro Nolasco, La Siembra Divina, Los Divinos Gajos de San Joaquín y Santa Ana y La Anunciación— fueron restauradas gracias al Fondo para la Preservación Cultural del gobierno de Estados Unidos. Dos ya fueron entregadas oficialmente en Sucre y las otras dos siguen en proceso. Encargadas originalmente por la Orden Mercedaria en el siglo XVIII, estas obras pertenecen a la iglesia de La Merced y serán exhibidas en el Museo de la Catedral, como símbolo de colaboración binacional y del compromiso con la preservación del patrimonio cultural boliviano.

Palaspata y Tiwanaku, Patrimonio bajo resguardo estatal

El Senado boliviano aprobó una minuta de comunicación que solicita a la Cancillería, las gobernaciones de La Paz y Oruro, y las alcaldías de Tiwanaku y Caracollo tomar medidas para proteger el nuevo complejo arqueológico de Palaspata y las históricas ruinas de Tiwanaku. Esta iniciativa busca una protección integral del patrimonio, incluyendo sitios emblemáticos como la Puerta del Sol, el Palacio de Kalasasaya, la Fortaleza de Akapana, la pirámide de Puma Punku y otras zonas arqueológicas ya identificadas o aún por descubrir, reafirmando el valor cultural y turístico de la región.

Legado artístico de Núñez del Prado vuelve a brillar en Sopocachi

En noviembre de 2023 se anunció la ampliación y restauración de la casa familiar de la escultora Marina Núñez del Prado, ubicada en Sopocachi, un proyecto esperado desde los años 70 cuando la artista creó la Fundación Núñez del Prado para preservar su legado de más de 3.600 piezas artísticas. Tras décadas de postergación, el 1 de agosto la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia abrirá este espacio declarado patrimonio cultural en 2019, el centro cultural exhibirá desde su vida familiar hasta colecciones personales y fotografías, rescatando así la memoria y el aporte artístico de Núñez del Prado.

Normativa municipal defiende el centro histórico contra anuncios políticos

La Alcaldía de Sucre recordó que está prohibido colocar propaganda política en el Centro Histórico Patrimonial de la ciudad, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que este tipo de anuncios dañan la estética y el valor cultural de sus edificios. El director municipal de Patrimonio, Ronald Ortiz, enfatizó que quienes incumplan esta normativa serán sancionados económicamente, e hizo un llamado a los partidos políticos y simpatizantes para respetar las normas de protección del patrimonio y del espacio público, preservando así la identidad histórica y cultural de Sucre.

Nuevos patrimonios que despiertan memorias

Sikureada de Huanuni

La Sikuriada, manifestación cultural ancestral que combina música y danza ejecutadas con sikus, ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley Nº 1630 del 04 de junio de 2025. Esta expresión tiene su epicentro en Huanuni, Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, y es conservada por los ayllus y comunidades locales. Se interpreta principalmente entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, durante la festividad de Todos Santos, reflejando la alegría del Awtipacha, ciclo agrícola andino.

Bolivia, 200 Años de Independencia

Jóvenes construyen memoria del Patrimonio Material

Con miras al Bicentenario de Bolivia, el Ministerio de Culturas lanzó el Primer Concurso Nacional Guardianes del Patrimonio Unesco, dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de colegios fiscales, particulares y de convenio. La iniciativa busca fomentar el conocimiento, la investigación y la valoración del patrimonio cultural, a través de la elaboración de una monografía de ocho páginas y un video creativo. Es una oportunidad para que los jóvenes escriban su propia historia y se conviertan en defensores activos del patrimonio cultural más cercano a sus comunidades educativas.

Fiestas del Bicentenario

Bolivia despliega una extensa agenda cultural, educativa y conmemorativa en honor a su Bicentenario, con eventos que se desarrollan entre el 22 de julio y el 29 de agosto. Entre ellos destacan el encuentro internacional “Abre Latam con datos” sobre transparencia digital, la entrega del Premio Plurinacional de Ciencia e Investigación, la Olimpiada Internacional de Informática, ferias de artesanía y libros con enfoque descolonizador, la premiación de murales, y un masivo concierto en Sucre con más de 3.000 artistas. El 6 de agosto, Día de la Independencia, se realizarán actos protocolares con presencia de autoridades internacionales. También se incluyen actividades como la parada militar, la jura a la bandera, una cabalgata histórica, el estreno de la serie del Bicentenario dirigida por Jorge Sanjinés, y la inauguración del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacional. Todo culmina con la presentación del sello postal conmemorativo, consolidando un mes de celebración histórica y patrimonial.

Río de Janeiro ilumina el Cristo Redentor en honor a Bolivia

El emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro será iluminado con los colores rojo, amarillo y verde el 2 de agosto, en homenaje a los 200 años de la independencia de Bolivia. Este acto simbólico busca transmitir un mensaje de paz, unidad y esperanza para los bolivianos dentro y fuera del país. Además, destaca la importante presencia de la comunidad boliviana en Brasil, con cientos de miles de migrantes en ciudades como São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

Agenda del Bicentenario de agosto

27 – 03. 37° Olimpiada Internacional de Informática 2025, Chuquisaca

29 – 03. 8va Feria Plurinacional de la Artesanía del Bicentenario

1- Premiación “Murales del Bicentenario: En Unidades Educativas y Espacios Públicos. Historia, Identidad y Futuro de Bolivia”

1- Realizar las Retretas del Bicentenario cada viernes de cada mes (Plaza Principal “José Ballivián” – Beni, Parque Bolívar – Chuquisaca, Pando, Santa Cruz)

1- Entrega de la Restauración del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, La Paz

01 – 06. Programa “200 Años, 200 Destinos Turísticos del Bicentenario”

2- Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Gran Coro – Sucre

2- Condecoración Pachamama/Madre Tierra de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz

2- Festival de Culturas del Pueblo Afroboliviano, La Paz

4- Presentación y Entrega del Billete y Moneda del Bicentenario, Sucre

05 – 06. Cabalgata de la Caballería Chicheña por la Ruta de la Independencia, Potosí

5- Presentación «Libro del Segundo Centenario de Bolivia 1925-2025, Tomo I», Sucre, Vicepresidencia

5- Serenata a Bolivia en su Bicentenario para todo el país

05 – 06. Iluminación de Monumentos Representativos en el Mundo con la Wiphala y Bandera Boliviana (Cancillería en coordinación con embajadas bolivianas en el mundo)

6- Día de la Independencia de Bolivia – Programa Especial, Chuquisaca

6- Mapping Internacional “Bolivia en el Mundo”

07 – 10. 1° Encuentro Internacional Profesional Académico, Turístico y Cultural

7- Jura a la Bandera y Parada Militar de Países Bolivarianos, Chuquisaca

8- Olimpiada del Saber Histórico del Bicentenario 2025 – Clausura y Premiación, Sucre (del 1 al 3 de agosto)

11- Premiación y Lanzamiento del Ensayo Literario Sindical y Manifiesto de la Reivindicación Social a los 200 Años de Bolivia, Gestión 2025

12 – 31. Entradas Folklóricas de Bolivianos en el Mundo (Cancillería en coordinación con embajadas bolivianas en el mundo)

15- Entrega del Edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Sucre, Chuquisaca

18- Presentación del Atlas del Bicentenario

25- Restauración del Colegio Ayacucho, La Paz

26- Presentación: “Estudio de la Historia Económica de Bolivia” / Exposición: “Propuesta de Proyecto del Diseño Integral del Museo de Hitos Históricos de la Economía”, La Paz

27 – 29. Cumbre Nacional de Educación Superior del Bicentenario: “Desafíos y Estrategias de la Universidad Boliviana del Siglo XXI”

29- «Sello Postal del Bicentenario»

Patrimonios de ayer, memorias de hoy

Reconocidos por UNESCO

Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos del 5 de diciembre de 2012

Patrimonios nacionales

- Festividad folklórica de la Virgen del Carmen de la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto. Ley Nº 266 de 31 de julio de 2012.

- Entrada folklórica universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Ley Nº 155 de 19 de julio de 2011.

- Danza “La Diablada”. Ley Nº 149 de 11 de julio de 2011.

- Los símbolos de markas, ayllus y comunidades originarias. Asimismo, se declara patrimonio cultural a los símbolos de la autoridad originaria “Mallku”, a los símbolos de la autoridad originaria “Mallku Tayka” del Suyu Ingavi de markas, ayllus y comunidades originarias, identidad que se utiliza durante el mandato correspondiente. Ley Nº 151 de 11 de julio de 2011.

- La provincia San Pedro de Totora, jurisdicción del departamento de Oruro, como capital folklórica de la tarqueada y de los tejidos multicolores, verde aguayos, ponchos, wistallas, chullus y tarillas, indumentaria de las autoridades originarias. Ley Nº 3710 de 09 de julio de 2007.

- El sombrero de Saó, elaborado artesanalmente con las hojas de la palmera de Saó (Trithrinax schizophyll). Ley Nº 3708 de 09 de julio de 2007.

- Las tradiciones del Santuario de Quillacas y festividad del Señor de Quillacas provincia Avaroa del departamento de Oruro. Ley Nº 3705 de 05 de julio de 2007.

- La competencia nacional de automovilismo denominada circuito “Oscar Crespo”. Ley Nº 3706 de 05 de julio de 2007.

- El charango patrimonio cultural de Bolivia que tiene a Potosí como cuna del charango. Se establece el 15 de enero de cada año como “Día Nacional del Charango”, en honor al nacimiento de don Mauro Núñez Cáceres, mentor y maestro del charango. Se establece también el 6 de abril de cada año como “Día Internacional del Charango”, en conmemoración a la fundación de la Sociedad Boliviana del Charango en 1973. Se ratifica a la localidad de Aiquile como “Capital Nacional del Charango” y a la feria y festival del charango como patrimonio oral e intangible de Bolivia. Ley Nº 3451 de 21 de julio de 2006.

- Festival Internacional de la Cultura. Decreto Supremo Nº 25861 de 27 de julio de 2000.

- Festividad religiosa de la comunidad de Lazareto del municipio de Tarija, provincia Cercado del departamento de Tarija, en honor a San Roque. Ley Nº 1444 de 14 de julio de 2022.

- El ritual de los Yarituses, del municipio de San Javier, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Ley Nº 1079 de 11 de julio de 2018.

Hasta aquí las novedades

Te invitamos a leer la siguiente edición de estas noticias el último día de cada mes.

Suscríbete aquí en nuestra lista de correos electrónicos y te enviaremos un mensaje anticipado cuando esté listo el siguiente número.

Si tienes alguna noticia patrimonial para difundir por nuestro Boletín, escríbenos a nuestro email: [email protected] o en este formulario.

¡Te esperamos!